今できることを。

近視予防フォーラム

近視予防フォーラムは、

近視進行予防に関する情報の社会啓発することを目的に、

2020年6月に当時、慶應義塾大学医学部眼科学教室の

教授であった坪田一男氏らが、

発起人となり、創設されました。

外遊びと近視の関係が疫学研究で明らかになる中、

日本においてコロナ期に子どもの外遊び時間が減った

というレポートを発表しました。

「新型コロナウイルスによって変化した

子どもの生活実態」に関する調査

子どもにおける近視は、

遠くが見えづらいというだけではなく、

成長期において、進行するという特徴があり、

強度近視になると

将来的な失明原因のリスクとして、危惧されます。

近視予防フォーラムでは、

眼科医(専門医)だけでなく、

さまざまな分野のプロフェッショナルと力をあわせ

この啓発活動を継続的に行ってまいります。

眼科の先生が解説する

近視の最新研究コラム

そもそも近視とは?

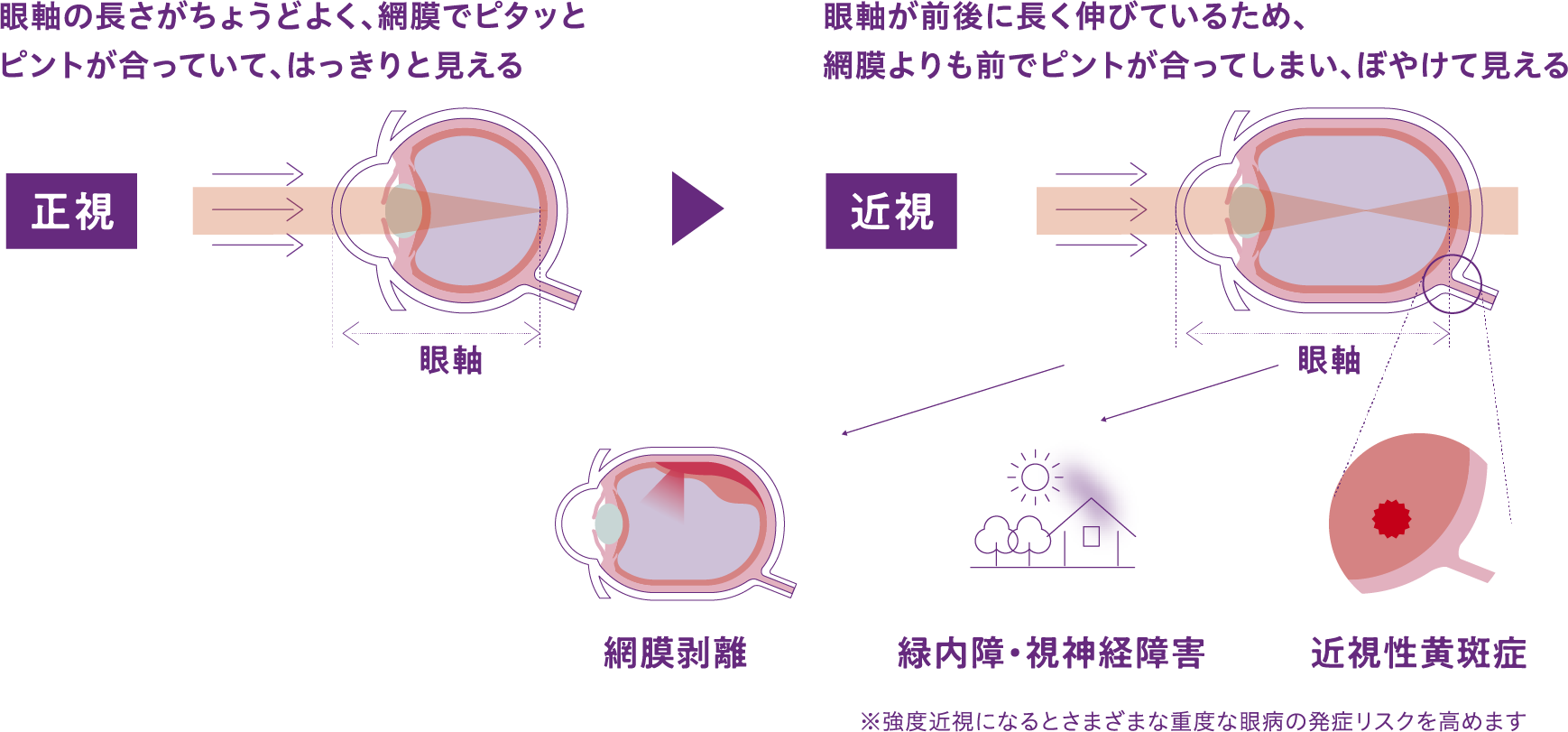

近視とは眼球(眼軸)が伸びてしまう状態

近視とは、眼球(眼軸)が伸びてしまう状態のこと。眼軸が一度伸びてしまうと、遠くのモノがぼやけてよく見えず、元に戻らないので、伸びないようにすることがとても大切です。

近視は、進行すると強い近視となる上に、将来さまざまな目の病気を発症するもとになります。

近視が増えている

原因って?

遺伝だけでなく、環境の影響も大きい

これまでの近視研究をまとめて分析した報告によると、近視の要因として強い関連がみられたのは以下の3つでした。※1

- 1 両親の近視(遺伝)

- 2 教育(環境)

- 3 屋外活動時間(環境)

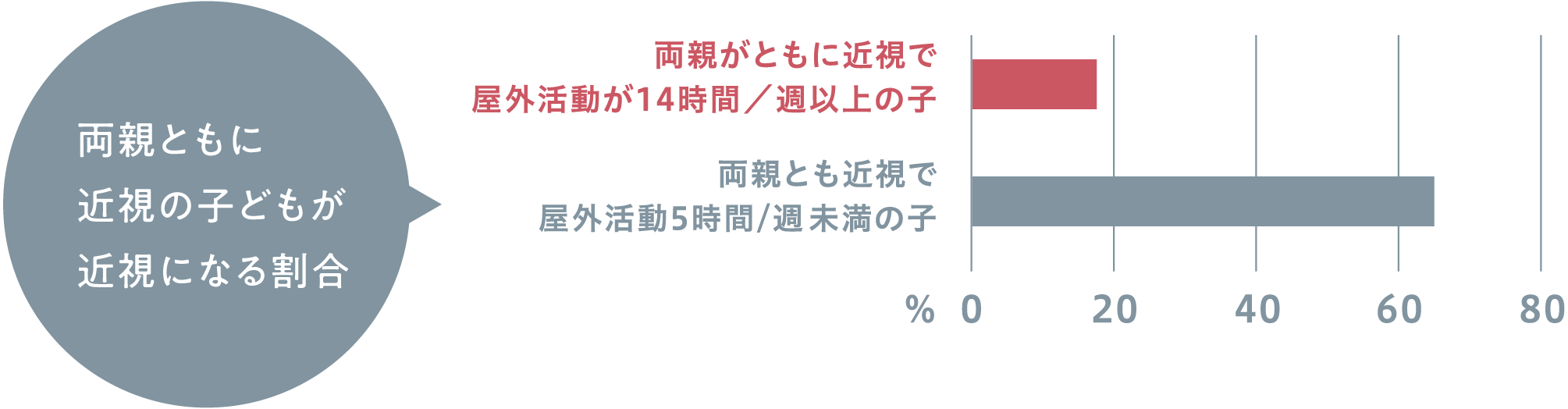

1は遺伝の影響です。「両親ともに近視」「片親だけ近視」「両親とも近視ではない」という順番で、子どもが近視になりやすいと考えられています。ただし同じ遺伝子を持つ一卵性双生児でも近視になる人とならない人がいます。遺伝は近視の大きな要因ではありますが、近視になりやすい「環境(教育、屋外活動時間)」の影響も大きいというのが近年の定説になってきました。

2の教育について。たとえば教育を受ける年数と近視の進行には関連があることが示されています。※2とはいえ、教育を受けない、受けさせないわけにはいきません。それではどうしたらよいでしょうか? 3の屋外活動時間が解決のカギを握ります。屋外での活動時間が長いほど近視になりにくくなるというのは、今や近視の研究者なら誰もが認めるところです。

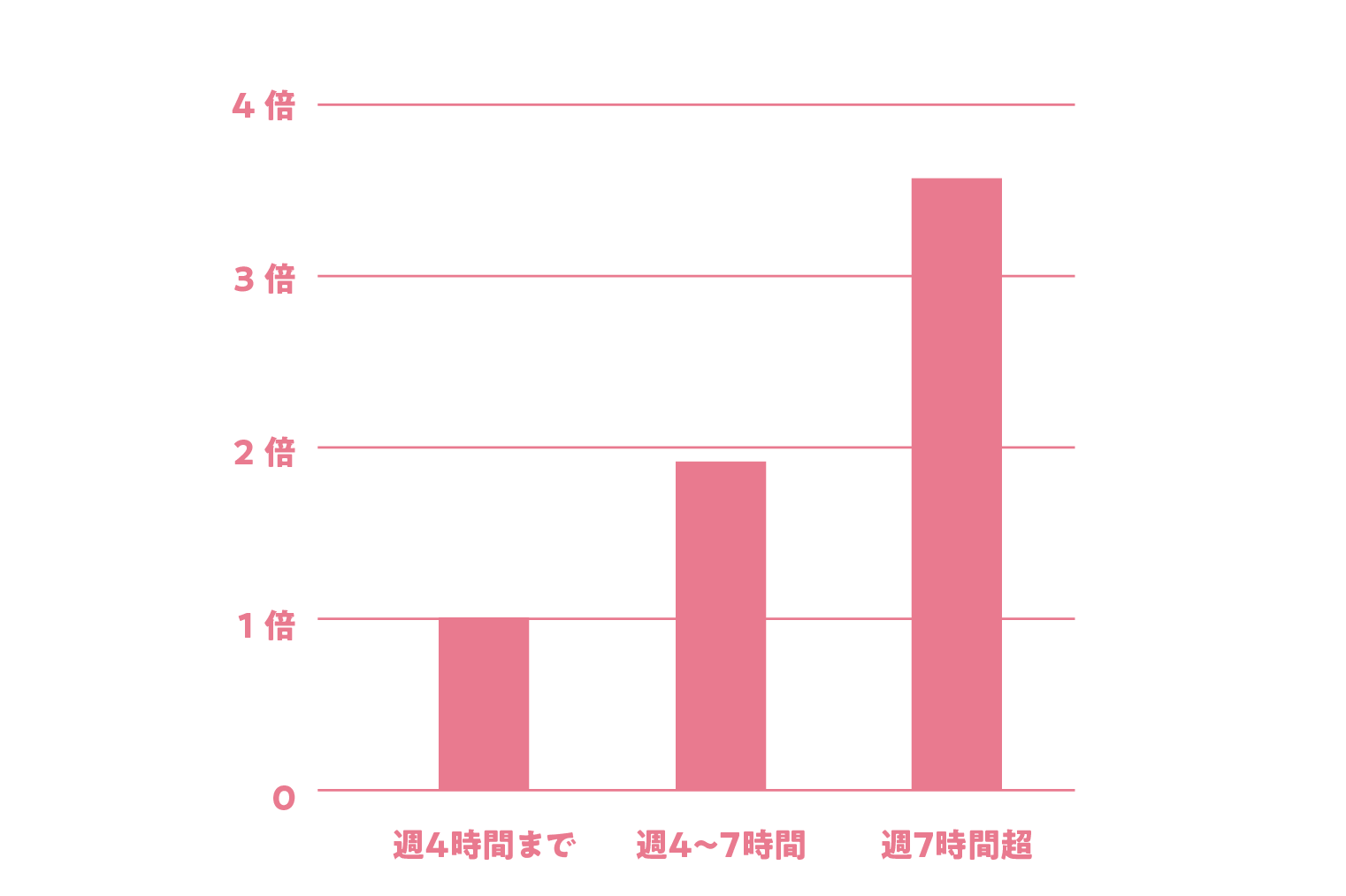

近くを見る時間の長さも原因に

近視を進行させる環境要因として、この10年ほどでクローズアップされるようになってきたのが近くを見る作業時間、「近業」の長さです。小中学生の近業と近視の進行の関連を調査した報告によると、コンピューターやビデオゲームの使用時間が週4時間までの人に比べ、7時間を超える人は近視のリスクが約3.5倍という結果が出ています。※3なおこの調査ではテレビの視聴時間との有意な関連はみられませんでした。

コンピューターやビデオゲームの利用時間と近視のリスク

パソコンやタブレットといったデジタル機器を用いた近業は、ゲームなどの娯楽に限らず教育の現場でも利用されています。また2010年には9.7%だったスマートフォンの所有率は2019年には83.4%に。※4デジタル社会への急速な移行に伴う近業の増加が、近視の進行に与える影響は否めません。

※2 BMJ. 2018 Jul 4;362:k2932.

※3 PLoS One.2017 Dec 18;12(12):e0189774.

※4 令和2年情報通信白書(総務省)

世界の近視事情はどうなっている?

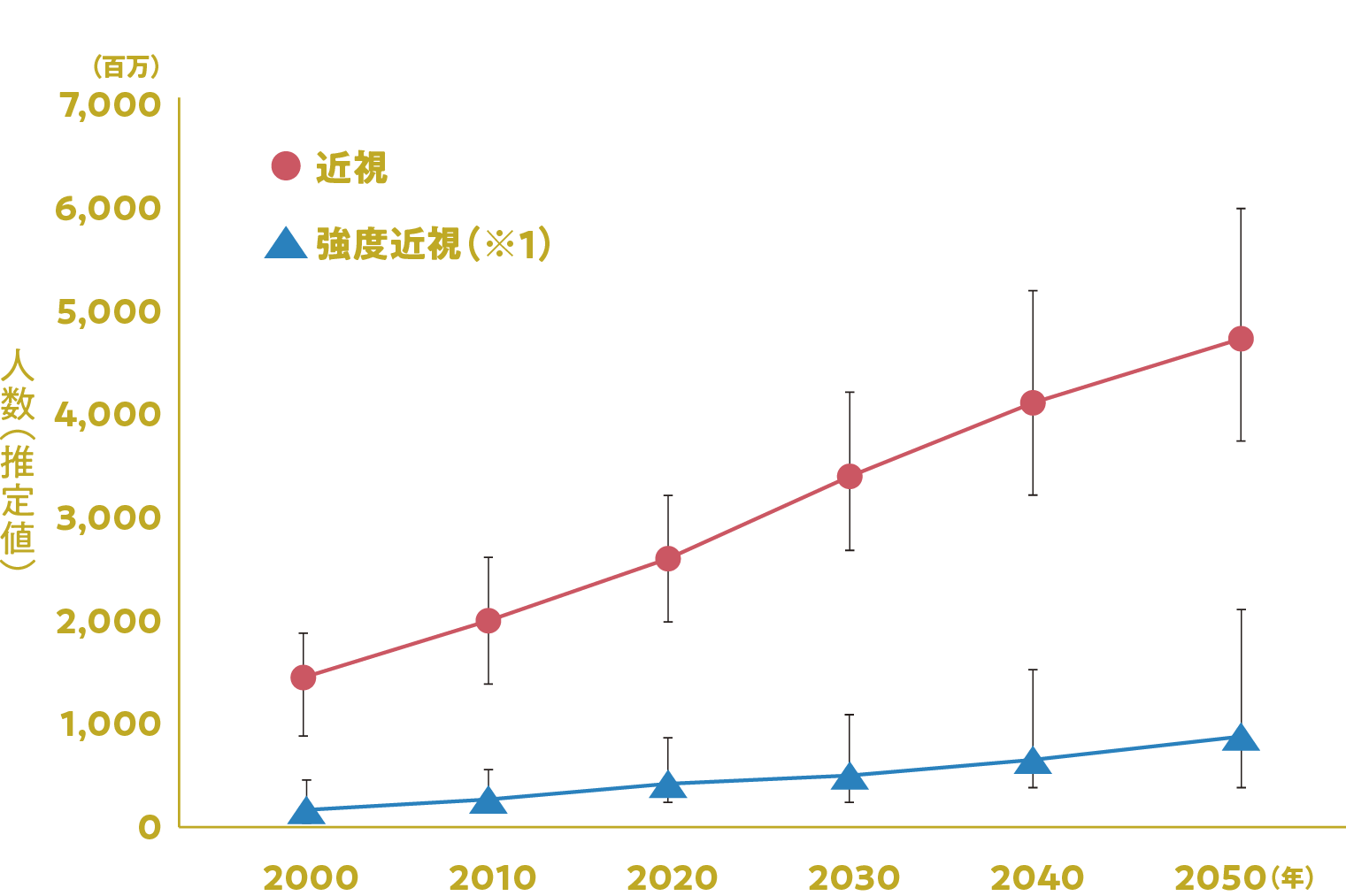

2050年に世界の近視人口は約50憶人!

2人に1人が近視の時代が到来

2010年に19憶5000万人だった近視人口は、2050年には世界の人口の約半分、47憶5800万人に及ぶと予測されています。しかもそのうち9億3800万人は失明が心配な強度近視になると考えられています。世界的な感染症の流行を「パンデミック」と呼びますが、まさに近視もパンデミック状態にあると言えるでしょう。

世界の近視人口の推移

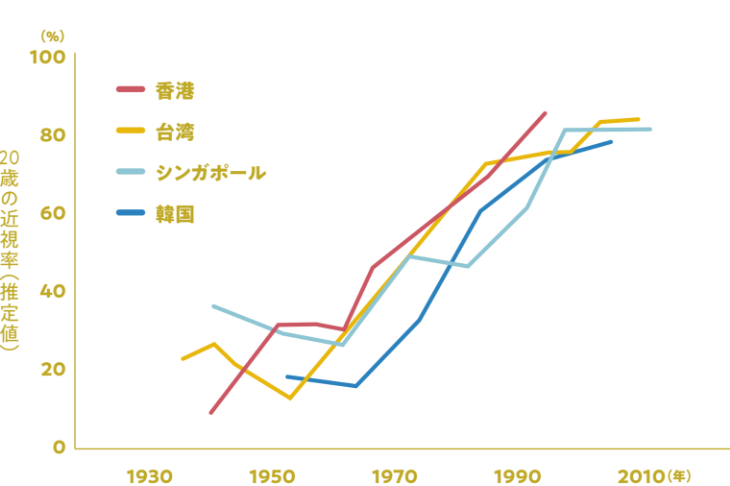

東アジアで急増、10代では他の地域と大差あり

気になることに、日本を含む東アジアで近視が急増しています。1950年ごろ、20歳の近視の割合は東アジアの各地域で2~3割でしたが、2010年には約8割になっています。

東アジア地域の近視率の推移

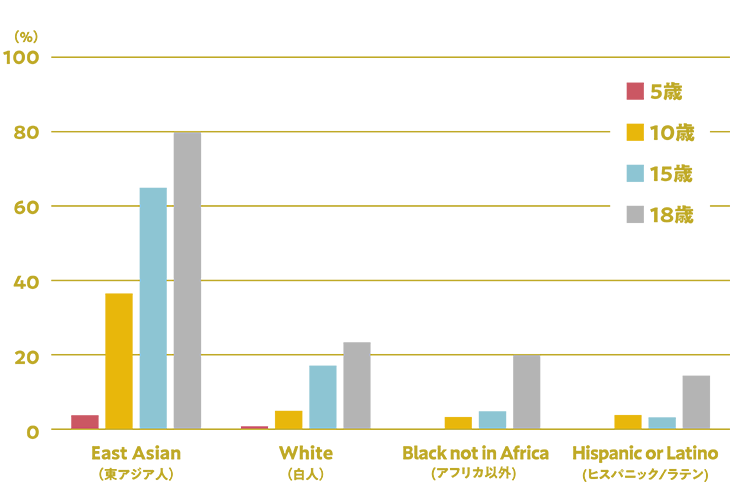

人種別、年齢別に近視率を比較した論文によると、5歳時点では大きな差はありませんが、10代ではEast Asians(東アジア人)の近視率が極めて高いことがわかります。

人種別、年齢別の近視率

East Asians(東アジア人)は遺伝的に近視になりやすいのでは?との意見もありますが、今のところ理由ははっきりしていないようです。※2

※2 Invest Ophthalmol Vis Sci.2021 Apr 28;62(5):3.

最近、こどもの近視が

増えている?

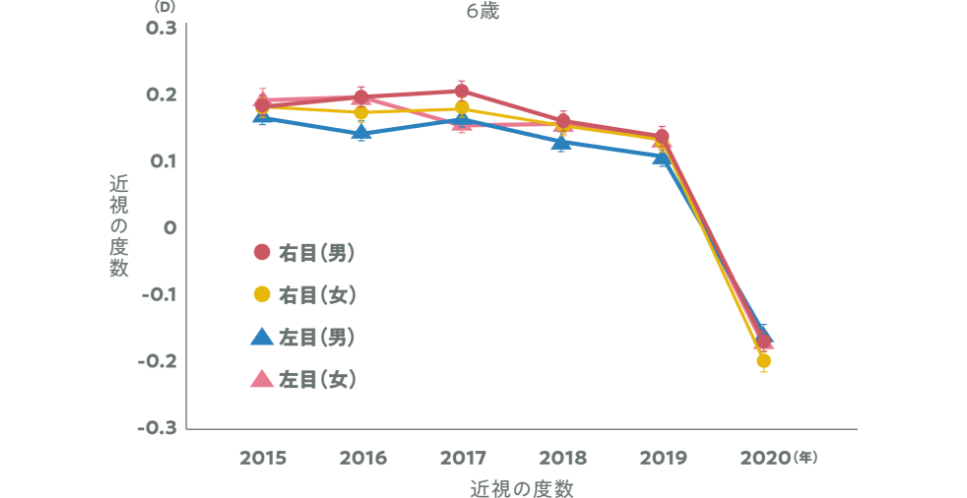

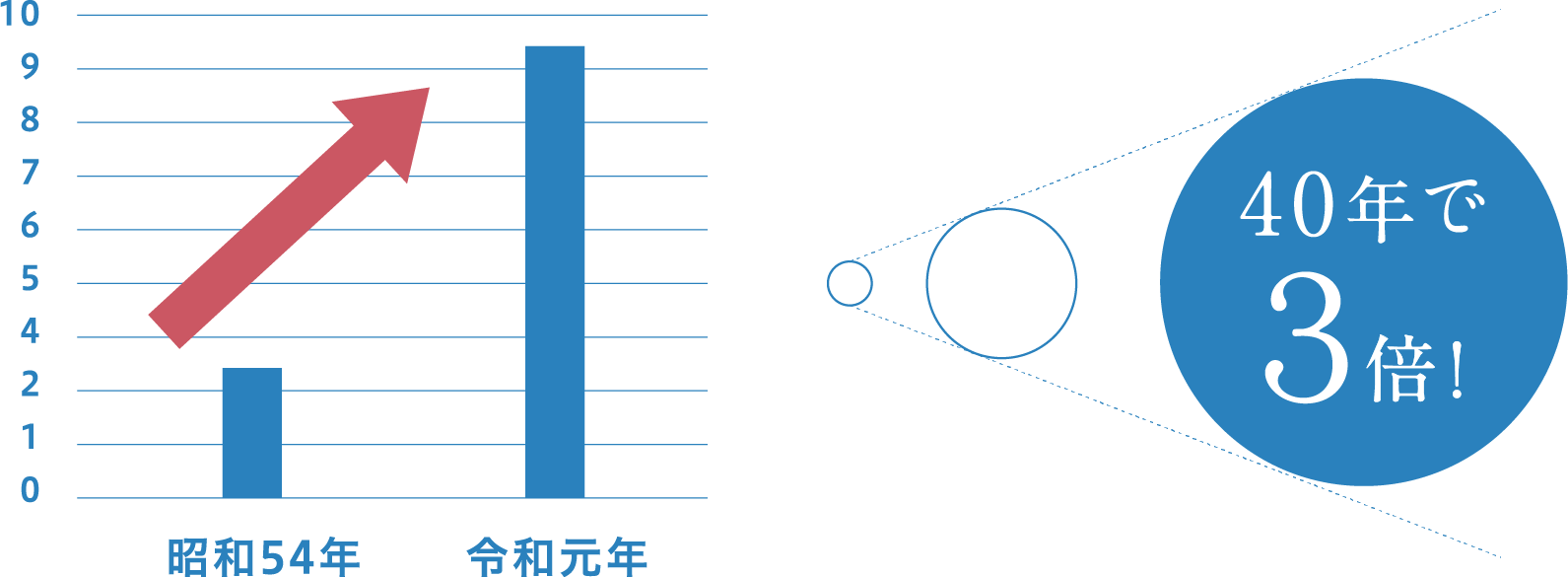

子どもの近視が急増!

日本では、視力0.3以下の子どもはこの40年間で約3倍 になっていますが※1、都内のある小学校での調査では、1年生の6割以上、5年生ではおよそ8割が、近視を発症したといわれています。※2

視力0.3未満の小学生の割合

近視ってどんどん進行するの?

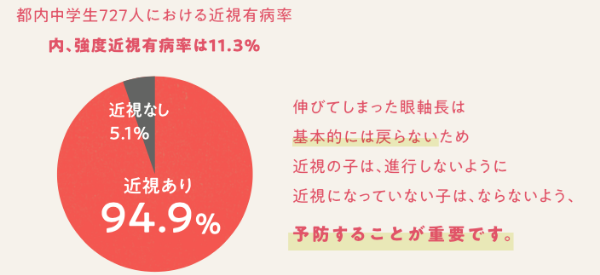

成長とともに進行してしまうため、成長期の近視対策は、非常に重要なのです。ある私立中学校での調査では、95%が近視。さらに近視が進行した「強度近視」が1割を超えていました。だからこそ、子どもが成長するときに対策することが非常に重要です。

視力0.3未満の小学生の割合

※2 Yotsukura E, et al. JAMA Ophthalmol. 2019.

子どもの近視予防7か条

- 1日にできれば2時間は、外で遊ぶようにしましょう。

- 学校の休み時間は、できるだけ外で遊ぶようにしましょう。

- 本は目から30cm以上離して読みましょう。

- 読書・勉強は背筋を伸ばし、良い姿勢でしましょう(左右どちらかが本に近い状態にならないよう、均等な距離になるようにすることが大切です。)

- 読書・スマホ・ゲームは、1時間したら5~10分程度休み、外の景色を見たり、外に出てリフレッシュをしましょう。

- 規則正しい生活(早寝早起き)をこころがけましょう。

- 定期的に眼科専門医の検診をうけましょう。

近視進行を防ぐには?

外遊びが近視の進行を抑制するという報告が多数

外遊びをしている子どもは、近視になりにくいという研究報告があります。

近年の研究では、両親が近視であったり、近距離を見る時間が長くても、外で1日2時間以上遊ぶ生活をしている子どもは近視になりにくい、または近視の進行が少ないという結果が報告されています。

親が近視でも近視にならない方法がある!?

台湾で行われた小学生693人を対象に近視の研究について、2018年に報告されました。外遊びを1週間で11時間行ったグル ― プと、行わなかったグル ― プを1年後に調べた結果、外遊びのグルー プは近視が進行した子が少なかったことが確認されました。※1

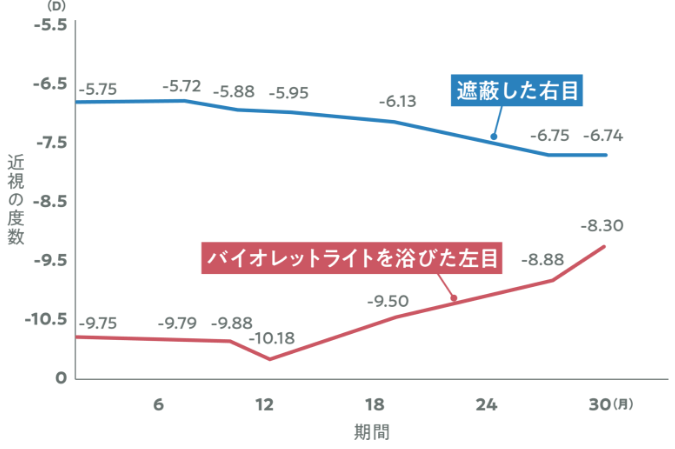

太陽光に含まれるバイオレットライトが近視進行抑制のカギ!

昨今、日本の研究チ ― ムによる新発見が大きな話題に。太陽光に含まれる紫色の光「 バイオレットライト」が、近視進行を抑制する可能性がある遺伝子に働きかけることがわかってきました。

バイオレットライトとは紫外線の手前にあたる波長360~400nmの紫色の光です。太陽光には豊富に含まれていますが、屋内で使われる蛍光灯やLEDライトにはほとんど含まれていません。また、現在流通しているメガネ・コンタクトレンズや、車・オフィスなどの窓ガラスはUVカットなどによって紫外線と一緒にバイオレットライトもカットされているものが多く、取り込みづらい光であるとも言われています。

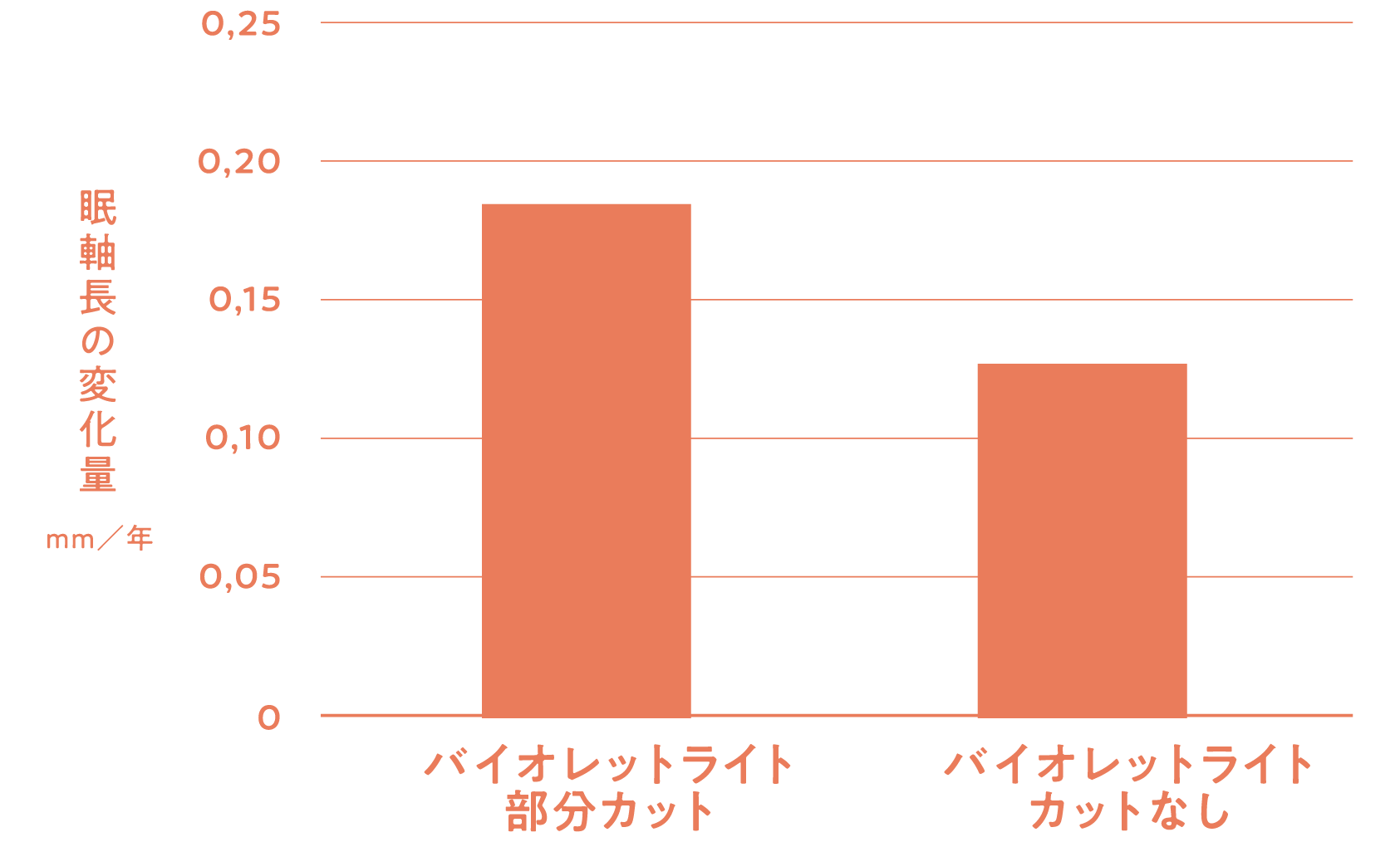

慶應義塾大学が行った研究で、バイオレットライトをカットするコンタクトレ ンズを装用している子どもの眼軸長の伸びは1年で0.19mmだったのに対し、バイオレットをカットしないコンタクトレンズを装用している子どもの眼軸長の伸びは、1年で0.14mmでした。

近視は放っておいても

大丈夫?

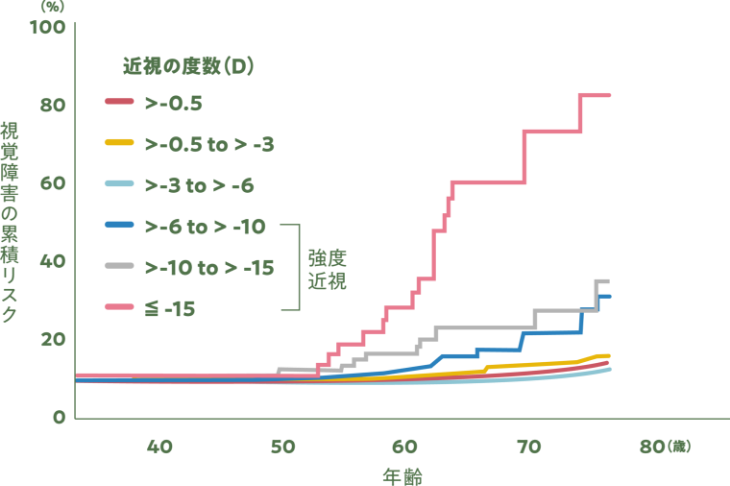

強度近視、75歳までに約4割が視覚障害に

「近視は病気ではない」と思っている人もいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。近視が進行すると、将来的に視覚障害を引き起こすおそれがあります。オランダの男女1万5693人を対象に行った調査では、近視が進行している人ほど加齢とともに視覚障害のリスクが高まるという結果が出ています。強度近視の人は75歳までに約4割が視覚障害を引き起こしていました。※1

弱度近視 -0.5Dから-3.0D

中等度近視 -3.0Dから-6.0D

強度近視 -6.0を超える

近視は失明につながる

目の病気のリスク因子

近視の多くは、眼球(眼軸)が伸びてしまってピントが合わなくなってしまうために起こります。眼軸が伸びると、眼球の壁を構成する網膜や視神経、その外側にある脈絡膜も引き伸ばされ、継続的に負担がかかってしまいます。そのためさまざまな眼の障害が生じやすくなるのです。

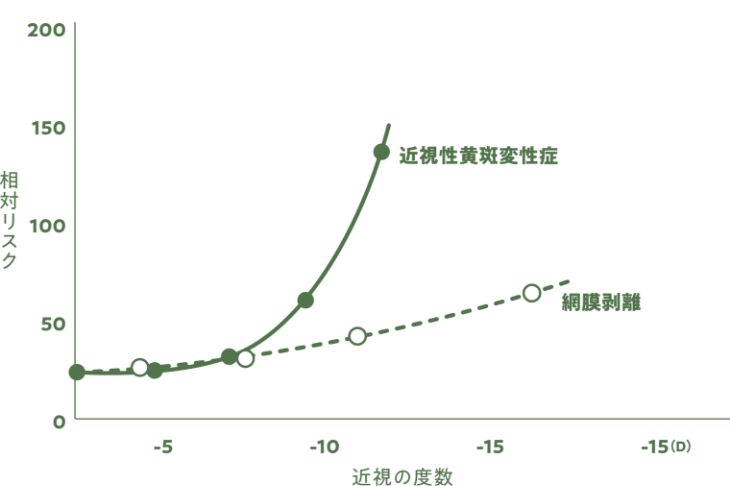

近視が進行すればするほど、網膜はく離や近視性黄斑症、緑内障、白内障など、失明の原因となる病気にかかるリスクが高くなります。※2たとえば近視の度数と網膜はく離、近視性黄斑症の発症リスクの関係をみると、-6Dを超える強度近視では、これらの病気のリスクが格段に高くなります。

近視の度数と網膜はく離、近視性黄斑症のリスク

※2 Prog Retin Eye Res. 2012 Nov;31(6):622-60.